Da sempre l’uomo è stato attratto da grotte e caverne, inquietanti e misteriose formazioni naturali, capaci a volte di conservare antichissime vestigia di un mondo passato. La formazione di questi ambienti è dovuta alla solubilità di certi tipi di roccia sottoposti all’attività erosiva delle precipitazioni atmosferiche, indicata generalmente col nome di “carsismo”. Tale termine deriva dalla regione del Carso Triestino nella quale vennero per la prima volta studiati i fenomeni erosivi sulle montagne di quel territorio. La principale di queste rocce è indubbiamente il calcare, ma ve ne sono altre quali la dolomia, il gesso, ecc. Il progressivo discioglimento delle rocce carsiche, causato dall’infiltrazione in profondità delle acque piovane, ha dato luogo alla formazione di fessurazioni, inghiottitoi e complessi sistemi di cavità sotterranee, anche di grandi dimensioni. Con il trascorrere dei millenni, il mutare delle condizioni climatiche e l’incessante ripetersi delle precipitazioni atmosferiche hanno causato il successivo riempimento di questi spazi vuoti nelle formazioni rocciose. Così, argille, sabbie, ghiaie e altri detriti di varia natura sono stati trascinati dalle acque di percolazione, permettendo una loro sedimentazione in strati sovrapposti, fra questi materiali sono spesso presenti i resti scheletrici di antichi animali vissuti e scomparsi nelle stesse regioni. La scoperta e il riconoscimento in epoca moderna di tali ossami costituisce una importante fonte di informazioni a beneficio della Paleontologia, la scienza che studia ogni essere vissuto nel passato sulla terra. Inoltre, l’insieme degli studi consente di offrire un esteso panorama, da un punto di vista paleoclimatico, delle condizioni ambientali esistenti nei vari periodi della Preistoria.

L’area dei Gessi Bolognesi offre un ottimo campo di ricerca ai fini di uno studio scientifico multidisciplinare applicato alla Paleontologia. Al risultato finale contribuiscono, oltre alla Paleontologia in senso stretto, altre discipline quali Archeologia, Chimica, Geologia, Mineralogia, Palinologia, Petrografia, ecc. I primi ritrovamenti di una certa importanza nel territorio bolognese risalgono al XIX Secolo. Nel 1834 alla Croara, l’altopiano gessoso che si eleva immediatamente alle spalle del capoluogo emiliano, alcuni contadini raccolsero fra le ghiaie alluvionali un dente molare superiore destro di elefante (Elephas antiquus).

Sempre dalla Croara, scoperto più o meno nello stesso periodo, proviene un altro frammento di dente d’elefante, sul quale si sono conservati inglobati alcuni ciottolini dello strato di ghiaia da cui fu estratto. Nel 1871 il Prof. Giovanni Capellini pubblicò una memoria dal titolo “Armi e utensili di pietra del Bolognese” nel quale riportava il rinvenimento, fra le spaccature dei gessi di Monte Donato e le ghiaie alluvionali della Croara, associati ad antichi manufatti realizzati dall’uomo, di ossa di grandi mammiferi estinti da millenni. Ma per giungere alle scoperte più eclatanti dovevano trascorrere quasi cent’anni quando, attorno al 1950, sempre alla Croara, sulla collina chiamata “Il Castello”, i lavori di estrazione del gesso da parte di una cava misero in luce un paleoinghiottitoio completamente ostruito da argille e detriti fra i quali, in sequenza stratigrafica, giacevano i resti scheletrici predominanti di antichissime faune a mammiferi. Il luogo venne denominato “Cava a Filo”, (foto d’apertura) appellativo derivato dalla metodologia di estrazione del minerale, identica a quella usata nelle cave di marmo delle Alpi Apuane, nel quale viene usato un filo d’acciaio intrecciato e fatto scorrere velocemente da macchinari e carrucole in modo da segare la roccia in grandi blocchi squadrati.

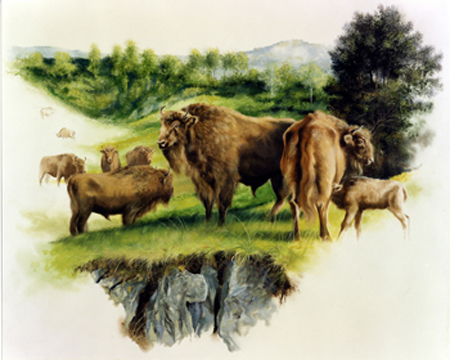

Iniziò così dall’inghiottitoio della Cava a Filo, prima in maniera casuale poi sempre più metodicamente, il recupero di una quantità di ossami appartenuti a diverse specie animali. Dal punto di vista quantitativo la maggioranza di queste ossa è risultata appartenere ad una varietà di bisonte preistorico (Bison priscus) e dimostra come questa specie prosperasse numerosa accanto ad altri erbivori come il megacero (Megaloceros giganteus), grande cervide dalle immense corna; capriolo (Capreolus capreolus), cinghiale (Sus scrofa f.), lepre (Lepus sp.), marmotta (Marmota primigenia), ecc.

Come in ogni altro ambiente naturale questi animali avevano i loro predatori e fra le specie presenti nei Gessi Bolognesi è stata documentata la presenza del lupo, iena, ghiottone, associati ad altri canidi, mustelidi e roditori, alcuni dei quali presenti ancora oggi sul territorio, come volpi, tassi, faine, donnole. Ciò che si ottiene è un quadro generale sulla situazione paleoambientale presente nel Pleistocene superiore. Questa fase della Preistoria contava numerose varietà di specie animali e vegetali che prosperavano in un ecosistema nel quale, sebbene con rare tracce, era presente anche l’uomo, come dimostrato dal rinvenimento di alcuni utensili in pietra sicuramente riferibili all’attività umana.

I risultati della ricerca scientifica condotta sui Gessi Bolognesi hanno consentito, col supporto di numerose datazioni assolute ottenute col metodo del C14 o Radiocarbonio, di elaborare un quadro molto preciso delle variazioni climatiche, e di conseguenza ambientali, di quel periodo della Preistoria. Parliamo di un’epoca in cui l’ultimo periodo glaciale, convenzionalmente definito dagli studiosi “Glaciazione di Würm”, volgeva al termine, in un’epoca compresa fra 30.000 e 13.000 anni fa. Le faune che vagavano sui contrafforti gessosi della Croara e sulle prime propaggini della Pianura Padana erano esposte ad oscillazioni climatiche, caratterizzate da una conseguente e progressiva alternanza delle specie vegetali. Nei periodi più freddi la regione vantava estese ed aride praterie, costellate da scarsa copertura arborea di pini e betulle, nelle fasi più temperate predominavano boscaglie di querceti e ontani.

L’aspetto più stimolante emerso dalle ricerche della ex Cava a Filo, è stato lo studio comparato di diversi campioni scheletrici riferibili al lupo (Canis lupus). Ebbene, studiando attentamente il DNA ricavato da questi campioni, è emerso che alcuni si discostavano sensibilmente dalle caratteristiche specifiche del lupo e mostravano invece analogie più vicine a quelle del cane. Tale evidenza ha portato ad ipotizzare che già in quel periodo si fosse verificata una embrionale simbiosi fra uomo e lupo; in parole più semplici sarebbe provato che alcuni esemplari di lupi fossero oggetto di una prima “domesticazione”. La condizione di una vita a stretto contatto con l’uomo avrebbe causato l’inevitabile variazione evolutiva morfologica del loro aspetto. Insomma, il sodalizio fra uomo e lupo/cane sarebbe già stato presente ventimila anni fa.

In questo scenario genetico potrebbe inserirsi la straordinaria scoperta della carcassa mummificata di un cucciolo di lupo/cane rinvenuta recentissimamente fra i terreni ghiacciati della Siberia. Il reperto è stato datato a 18.000 anni fa nel corso dell’accurata analisi condotta nel Laboratorio del Centro Svedese di Paleogenetica, attualmente si sta lavorando per determinare, con lo studio del DNA, a quale specie effettiva appartenga l’animale. Una correlazione fra il DNA di questo esemplare e quello dei campioni della ex Cava a Filo potrebbe consentire un ulteriore avanzamento nella determinazione dello stato evolutivo del lupo europeo, dalla preistoria ai giorni nostri.

Le faune recuperate nel corso di tanti anni sulle colline dei Gessi Bolognesi sono attualmente conservate presso il Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro di Savena. Parecchi di questi fossili sono visibili nell’esposizione permanente allestita nelle sale del Museo. Accanto ai reperti originali i visitatori possono ammirare le ricostruzioni di diverse fasi della Preistoria: dai primi ominidi ai cacciatori del Paleolitico superiore, realizzate a grandezza naturale in una efficace e coinvolgente rappresentazione di attimi di vita millenaria. Le nuove realizzazioni offrono una immagine più stretta e veritiera sulle varie fasi dell’evoluzione umana, gettando una luce su ciò che fino a pochi anni fa era generalmente percepito solo come il “Buio della Preistoria”.

Per approfondire: AA.VV. – Geopaleontologia dei Gessi Bolognesi – Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, Serie II, Vol. XXXII – 2018,

Museo della Preistoria “Luigi Donini”

via Fratelli Canova, 49 – San Lazzaro di Savena (BO)

Tel: +39 051 465132 – fax: +39 051 6275077

email: museodonini@comune.sanlazzaro.bo.it, http://www.museodellapreistoria.it/

Testo/Claudio Busi – (Disegni di Mauro Cutrona, cortesia Archivio del Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro di Savena)